Comment les plateformes No Code / Low Code rapprochent les Professional Developers des Décideurs

Avec l’essor des plateformes No Code / Low Code, une nouvelle dynamique s’installe dans le domaine de la digitalisation des processus métiers. Longtemps perçues comme des outils réservés aux profils non techniques, ces solutions offrent aujourd’hui un terrain de collaboration inédit entre les Professional Developers et les Décideurs métier.

Le Low Code ne remplace personne. Il rapproche tout le monde

Dans un contexte où la transformation numérique impose rapidité, adaptabilité et amélioration continue, ces plateformes deviennent un levier stratégique. Les développeurs peuvent désormais se concentrer sur les tâches complexes et à forte valeur ajoutée, pendant que les décideurs, qu’ils soient issus du métier ou de la stratégie, visualisent, testent et valident en temps réel.

Cette synergie permet :

- Une meilleure communication entre les équipes

- Des cycles de développement plus courts

- Des décisions plus éclairées, car basées sur des versions concrètes des applications

Prenons l’exemple d’une entreprise souhaitant digitaliser ses processus métiers internes.

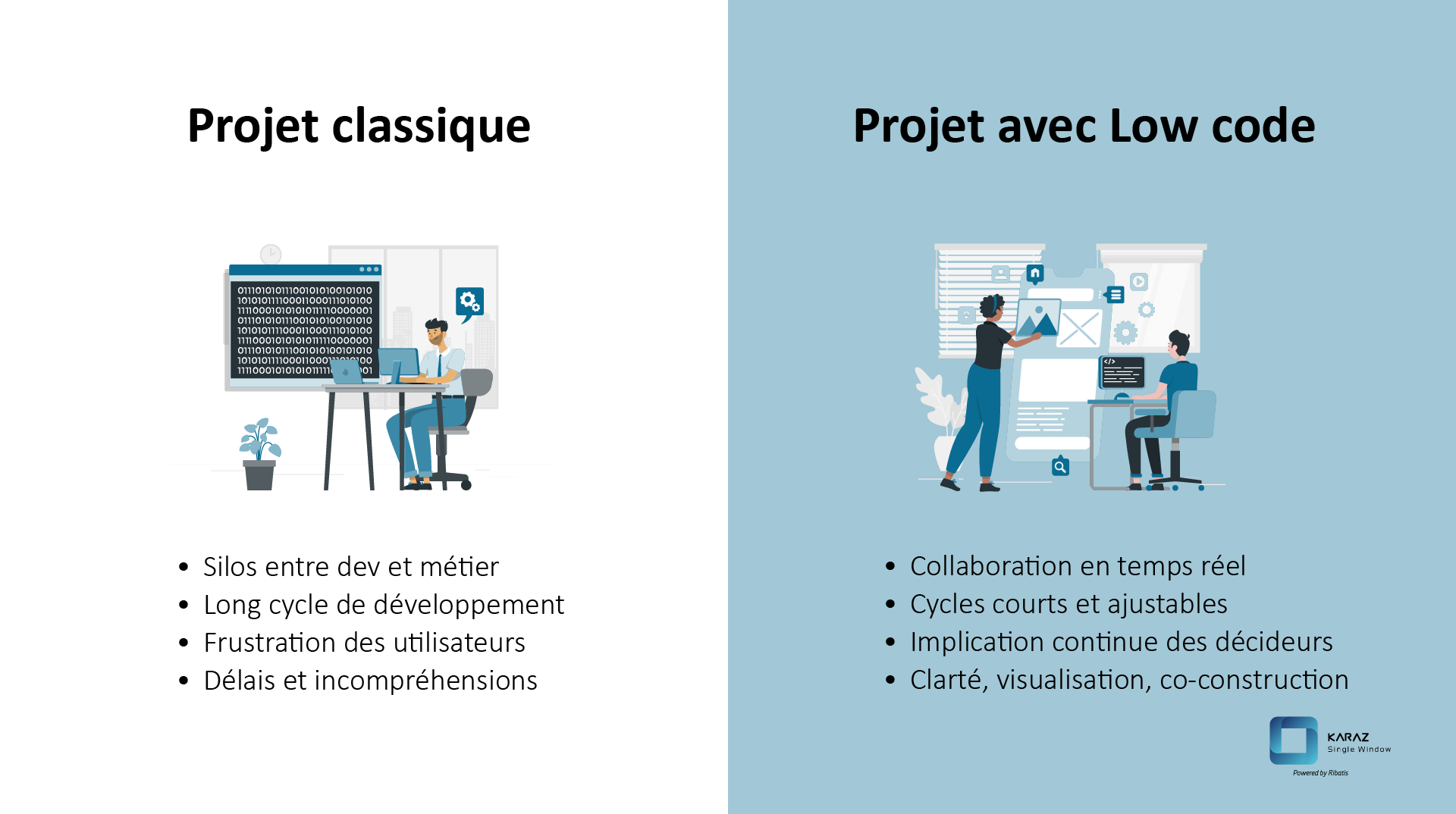

Approche classique

L’entreprise fait appel à une société spécialisée pour développer une solution sur mesure. Les besoins sont longuement expliqués, formalisés dans des documents de spécifications, puis transmis aux développeurs.

Ces derniers commencent le développement en autonomie. Plusieurs semaines, voire mois, plus tard, une première version est livrée.

Mais rapidement, des allers-retours s’enchaînent : les besoins ont évolué, certains points ont été mal compris ou mal traduits dans l’interface. Chaque modification demande du temps, parfois des validations supplémentaires. Le projet s’étire, la frustration monte, aussi bien du côté métier que technique. À la fin, le résultat est là, mais l’expérience est lourde, coûteuse et loin d’être fluide.

On pourrait penser que les méthodes agiles, comme Scrum, apportent une solution à ce problème. Elles introduisent en effet des cycles courts, des sprints et des rituels de suivi réguliers. Cependant, elles restent majoritairement centrées sur l’organisation du travail, sans garantir une mise à disposition rapide du produit aux utilisateurs finaux. Bien souvent, ce n’est qu’après plusieurs cycles que ces derniers peuvent réellement tester la solution.

Approche Low Code (co-production en temps réel)

Dans un second scénario, le projet est réalisé à l’aide d’une plateforme Low Code, avec l’intervention d’un Professional Developer. Mais cette fois, le processus change : les décideurs métiers restent impliqués tout au long du cycle.

Grâce à l’interface visuelle de la plateforme, ils peuvent suivre les avancées, visualiser les écrans, tester les parcours utilisateurs en temps réel et formuler des ajustements immédiatement. Le développeur, de son côté, gagne en clarté et en réactivité. Il n’interprète plus des besoins figés, il co-construit la solution avec les utilisateurs.

Résultat : un produit plus aligné sur les attentes, un délai de mise en œuvre réduit et surtout, un climat de confiance et de collaboration renforcé

Plutôt que de créer un écart entre technique et métier, le No Code / Low Code établit un pont solide. Un espace commun où les contraintes techniques rencontrent les besoins métiers et où l’on parle un langage partagé : agilité, efficacité et collaboration.

La digitalisation ne repose plus sur une seule expertise, mais sur une intelligence collective

C’est dans cette logique que nous construisons notre écosystème : en facilitant la mise en relation entre les Professional Developers, les Citizen Developers et les organisations en quête de digitalisation de leurs processus métiers. Chacun peut ainsi contribuer à la transformation numérique selon son rôle et son expertise.

Ce modèle collaboratif permet d’accélérer les projets tout en assurant leur alignement avec les besoins du terrain. Il redonne du sens à la technologie, en la mettant au service d’un objectif commun.

Rejoindre cette dynamique, c’est contribuer à un écosystème où la technologie devient un catalyseur d’intelligence collective et de transformation durable.